就職活動の後ろ倒し以来、急速に広まった”インターンシップ”。

会社見学型の1dayインターンが大多数を占める中、長期インターンの役割は何でしょうか。

地方ではUIJターンの促進として行われる場合もあります。

今回は、あまり知られていない効果について、書きます。

長期インターンでよくある誤解

「長期インターンをすることで、採用ができなかった会社に人が来た!」

巷には、こんな都市伝説が流れていたりしますが、

残念ながら高確率で採用できるようなデータは見たことがありません。

もちろん、長期インターンする人は、会社、業界・職種に興味があるのは確かでしょう。

ただ、長期でインターンさせるコストと採用率を考えれば、

説明会や1dayを使った「数の勝負」の方が効果的だと思います。

長期インターンでは、長期間一緒に働いて、

お互いに相性を見ることで、ミスマッチを防ぐ効果はあります。

ただし、インターン生にバイトの内容をやらせている場合には、

悪印象になることがあるので注意してください。

長期実践型インターンシップとは

長期の実践型インターンはどうでしょう。

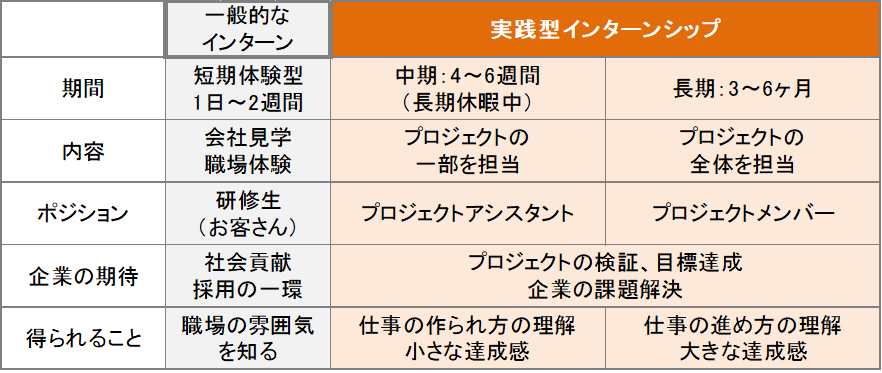

まずは、短期のインターンとの比較です。

(※記事内では、便宜的に中期と長期を合わせて、長期と記載しています。)

(※記事内では、便宜的に中期と長期を合わせて、長期と記載しています。)

「期間が1ヶ月以上の長期」「企業内のプロジェクトに取り組む」という2つが大きな特徴です。

見学・体験という「お客様」より、「期間限定の正社員」というイメージですね。

プロジェクトは、インターン生のために用意するのではなく、

企業が本気でやりたいと思うプロジェクトです。

企業も学生も本気で取り組みながら、両者が学び合う関係を築いていきます。

また、金銭的な報酬は、あえてバイトより低く設定しています。(理由は後述)

それでは、長期インターンは、なぜ採用につながるのでしょうか。

まず前提として、「インターン生が入社する」とは考えていません。

「インターンを通して、入社したい会社へ変わる」という考えです。

どう変わるのかを詳しくみていきます。

永続性や将来性を高める

企業が本気でやりたいプロジェクト。

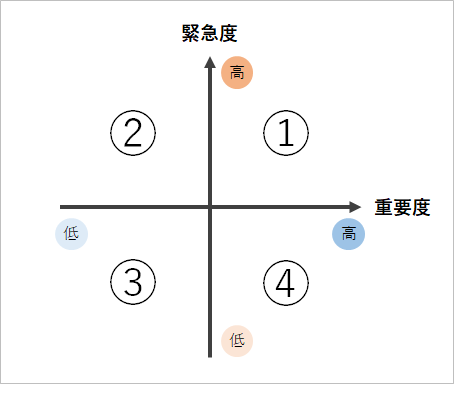

その切り出し方を、4象限のマトリクスで説明します。

「緊急度」と「重要度」の2つの軸で切ります。

①は、現在の主力事業など。

②は、バックオフィスなどの非生産部門です。

どちらもやってないとマズい。

③は、やる必要がありません。

④は、やっておいた方がいいのですが、後回しになりがちです。

特に人手不足だと、ここに人を割けません。

しかし、変化の激しい社会で、④をしておかないのはリスクがあります。

既存事業は衰退していきますから、新しい事業をつくりながら、生き残っていかないとなりません。

潜在ニーズの掘り起こしや、現場の課題解決など、将来への投資は欠かせない。

長期インターンでは、人手付きで④に取り組むことができるのです。

まず1つ目は、会社の永続性や将来性を高めることに繋がる点です。

非金銭的な報酬を高める

人が働きたいと思うモチベーションを、また4象限で考えます。

「金銭」と「非金銭」の2軸で切ります。

「非金銭」は、やりがいだったり、楽しさや人間関係(ストレスフリー)、成長などです。

働く際には、給料で決めることが多いので、①②で入社してきます。

知り合いの社長が、「人は給料で決めて、人間関係で辞める」とよく言います。

特に最近は、非金銭の部分が大事で、「誰と働くかで決めたい」という学生も多いです。

人間関係や価値観が合わないと辛いですよね。

長期インターンでは、敢えて金銭報酬を低くしています。

これは、「金銭」と「非金銭」の総量を増やすためには、

非金銭的報酬を高めないといけなくするためです。

つまり、意義(誰を幸せにするか)や、マネジメント(自己成長のための研修やフィードバック、適切なコミュニケーション)などが整っていないと誰も参加しないし、やる気も続かない。

実際に、社長がなぜこのプロジェクトをやるかを社員が理解しておらず、

インターン生を通して理解してもらうことはよくあります。

社長は意義を言っているつもりでも、現場には伝わっていないのです。

また、マネジメントでは、中堅社員が若手への接し方の研修となることもあります。

しかもインターン生は、フルタイムでないことが多いので、多様な働き方の許容にも繋がります。

このように、社内で非金銭的報酬を高めるトレーニングができます。

もちろん①が最高です。

④に寄った状態から、①にあげていくことが重要だと考えています。

(そこは、プロジェクトで新事業を推進することとリンクします。)

”甲子園効果”で雰囲気を良くする

インターン生がやる気を出すと、それが周りへ伝わります。

これを私は”甲子園効果”と呼んでいます。

高校野球はプロほど上手くないけれど、一生懸命プレーする姿は感動と共感を起こします。

新しいことをやろうとすると、社員は「面倒くさいなぁ」とつい思ってしまうこともあるでしょう。

それが「インターン生が頑張っているから、手伝うか」となりやすいのです。

また、プロの中にアマが混ざっていて、良いプレーをされたら、プロは負けじと頑張りますよね。

社員もインターン生に負けないように、勉強したり、率先して行動したりという変化もみられます。

社内が一致団結し、前向きに働く雰囲気の良い会社にしていく効果があります。

選ぶから選ばれる会社へ

「将来はAIやロボットが普及し、ベーシックインカムになって働かなくてすむ」という話があります。

実際にそんな未来が来るかは分かりません。

しかし、ネットやロボットの進歩によって、仕事や働き方は多様化しているのは事実でしょう。

変化の激しい中、現状維持だけでは将来厳しい。

やりたくないことは効率化、代替していけば、やりたい仕事に集中できます。

「将来性があって、楽しく働ける。」

そんな会社なら働きたいと思う人がたくさんいると思います。

長期インターンは、人を連れてくることではなく、会社が変わることに価値がある。

つまり、働きたいと思える会社に変わることです。

時間はかかりますが、こうして採用力は向上していきます。

長期インターンを通して、学生を選ぶのではなく、選ばれる会社になりましょう!